001 Le Cours Mirabeau

001 Le Cours Mirabeau Dsc 0138 S

Dsc 0138 SMarignane a comme Aix-en-Provence un célèbre cours Mirabeau

Comme beaucoup d’autres communes, Marignane a ouvert cette artère principale selon des principes d’urbanisme apparus au XVIIe, développés au XVIIIe et triomphant au XIXe siècle sous le Second Empire. Le Cours Mirabeau date précisément de cette période, aménagé entre 1863 et 1865 par rectification, élargissement et prolongation de l’ancien boulevard du « ci-devant château ».

Le Cours a été baptisé en 1883, par une municipalité radicale, du nom du comte Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau (1749-1791), député du Tiers-état et époux d’Emilie de Covet dont il a divorcé après un retentissant procès.

Le château : une belle façade à la française

Forteresse médiévale, résidence Renaissance, hôtel particulier, palais urbain, hôtel de ville, le château de Marignane résume les grandes périodes de l’histoire du lieu et des familles qui en développèrent la construction. Une grande façade classique, rappelant celle du Palais Farnèse, est venue unifier tous les corps de bâtiments entre 1690 et 1700.

Des salons d’honneur incroyables

Somptueux « appartements neufs » de Jean-Baptiste II de Covet, aménagés à partir de 1664, faisant se succéder antichambre, grand salon et chambre nuptiale.

Le grand salon et la chambre déploient un décor de « perspectives », ou toiles marouflées sous un plafond à la française.

Consacrées aux grandes batailles de l’histoire chrétienne dans la salle de réception, les peintures mettent à l’honneur les femmes fortes de l’histoire romaine dans la seconde pièce, puisant aux sources des romans de Madeleine de Scudéry.

Escale Historique A Marignane 27 Bd

Escale Historique A Marignane 27 Bd Escale Historique A Marignane 54 Bd

Escale Historique A Marignane 54 Bd 20200803 112219

20200803 112219 Image00009

Image00009Un retable exceptionnel dans l’église Saint-Nicolas

Le chœur de l’église conserve, le monumental et triomphal retable de noyer doré probablement offert par Anne de France, dame de Marignane entre 1521 et 1522. Il met à l’honneur la descendance de sainte Anne et des saintes Maries dont l’église possédait de rares reliques, jusqu’à la Nativité abritée sous l’arche centrale.

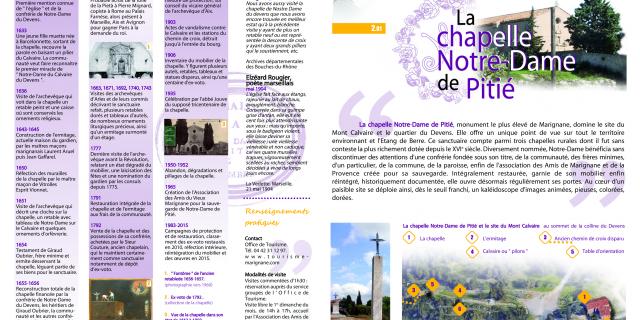

La Chapelle Notre Dame de Pitié

Probablement érigée à la fin du XVe siècle par les laboureurs de ce quartier rural, Monument le plus élevé de Marignane, la chapelle est connue sous le nom de Notre-Dame du Devens, de Pitié ou du Mont Calvaire. Ce sanctuaire a été entièrement refait en 1655-1656, selon ses dimensions d’origine, suite aux dispositions testamentaires d’un frère Minime. On peut y remarquer un délicat portail de style Louis XIII en pierre de la Couronne.

Colline 5

Colline 5 Dsc 0234

Dsc 0234 France, Bouches du Rhone (13), Marignane, le Jai, etang de Bolmon et etang de Berre (vue aerienne)

France, Bouches du Rhone (13), Marignane, le Jai, etang de Bolmon et etang de Berre (vue aerienne) 40397664761 Bf5a96c7df K

40397664761 Bf5a96c7df KQuartier du Jaï

Lido des Marignanais et Châteauneuvais, le Jaï est un long et étroit cordon littoral, sablo-limoneux qui sépare l’étang du Bolmon et celui de Berre. Habitations, plage, et zone naturelle en font un quartier tout à fait particulier de Marignane.

Tunnel du Rove

Le creusement de la chaîne montagneuse de la Nerthe fut « pharaonique » au début du XXème siècle : 7,2 km creusés en souterrain font du Tunnel du Rove le plus long du monde (toujours inscrit aujourd’hui dans le Guinness des Records).

La portion marignanaise du souterrain se distingue encore par l’imposante tête nord dessinée par l’architecte Gaston Castel entre 1925 et 1927.

L’effondrement de juin 1963, sous le tunnel, provoque la fin d’une belle et grande histoire : le trafic est interrompu, jamais les travaux ne déboucheront la voie obstruée.

Canal Rove1 2012 Mel S

Canal Rove1 2012 Mel S Canal2

Canal2 Ballade Des Familles Skate 10 Bd

Ballade Des Familles Skate 10 Bd Img 0714

Img 0714Le village des pêcheurs

Le village de l’Estéou (« récif » en provençal) rassemble une dizaine de cabanons à l’embouchure du vallat de la Cadière. Proche de l’antique villa Papia, le quartier était connu sous le nom de Saint-Pierre jusqu’en 1818 au moins, en l’honneur du patron des pêcheurs

Le site a attiré de nombreux photographes vers 1900, venus saisir le pittoresque de ces abris de pêcheurs, de bergers et chasseurs, d’architecture camarguaise, cabanes de roseaux dits « sagne » sur charpente de bois. Au XIXe siècle, la plupart appartenaient à des bourgeois marseillais venus chasser la macreuse.

Des cabanons de planches ou de briques blanchis à la chaux sont apparus vers 1910 et se sont généralisés à partir de 1919, répondant au développement des loisirs après la guerre.

Dans les années 1930 ont émergé les hangars à bateaux sur potelets de bois, couverts de roseaux puis de tôle. Y étaient déchargées les pêches alimentant les parties de cabanon en fritures de cabassons, bouillabaisses d’anguilles et grillades de mulets.

Depuis les années 1780 au moins, et jusqu’aux alentours de 1980, s’organisait ici la battue aux foulques, oiseaux aquatiques aux pattes à doigts lobés lui permettant aussi bien de marcher que de nager, dits « folca » en ancien provençal. A l’approche de Noël chaque année, elle était annoncée tout autour de l’étang de Berre et jusqu’à Marseille.

Aujourd’hui apprécié pour son Aire des cygnes, l’Estéou constitue une des étapes de la Balade des familles reliant la rive de l’étang de Bolmon à celle du canal du Rove.

Le beffroi ou ancienne maison commune

Un beau témoignage d’un bâtiment Renaissance : le beffroi ou ancienne maison commune

Surnommée « beffroi », l’ancienne maison commune a accueilli les assemblées de la communauté des années 1550 à la Révolution, puis a fait office de mairie jusqu’en 1892.

On y voit en particulier un cadran placé sur un relief commémorant la date de 1516 et orné de deux génies ailés sur un fond de cuir découpé, dans le plus pur style maniériste de la Renaissance.

La façade et son clocheton ont été entièrement remodelés en 1643 p tels qu’ils se voient aujourd’hui, avec une fenêtre à croisée éclairant la salle principale, une demi-croisée indiquant le puits des poids de l’horloge, une fenêtre bâtarde sous le toit servant au cabinet des archives. Le tout est couronné de gargouilles sculptées à tête de lion.

20191116 145227

20191116 145227 Thy3705

Thy3705