Avec la loi du 20 juin 1933, le droit d’intervenir dans les « ports aériens » fut reconnu aux Chambres de Commerce, comme certaines le faisaient depuis longtemps dans les ports maritimes.

Le décret de concession de l’aéroport implanté à Marignane fut entériné pour celle de Marseille le 3 janvier 1934, avec une durée de cinquante ans. Les compagnies étendirent leurs réseaux intercontinentaux. L’exceptionnelle situation « terre-étang » favorisa le développement de l’ancien camp d’aviation, les hydravions à coques restant privilégiés sur les lignes comportant un long survol des espaces maritimes.

Sept hangars et deux bassins de mouillage protégés par des digues allaient constituer l’essentiel des aménagements. Parmi les figures légendaires qui les fréquentèrent, on peut citer Jean Mermoz, battant notamment le record du monde de distance et de durée en circuit fermé sur hydravion (1930) et Antoine de Saint-Exupéry assurant des liaisons régulières avec Alger (1932) et Saïgon (1934).

Outre Air France nouvellement créée par fusions, les grandes compagnies européennes étaient présentes : Sabena, K.L.M., Swissair, Ala littoral, Imperial Airways, Lufthansa. En 1938, le trafic s’éleva à 9 170 mouvements d’appareils et 34 355 passagers. Marseille-Marignane s’affirma ainsi comme le principal port aérien du Bassin méditerranéen et l’un des centres majeurs de l’aviation commerciale en Europe. La Pan American Airways en fit d’ailleurs le terminus de sa première liaison transatlantique en 1939 : Marseille était ainsi reliée à New York en 42 heures, dont 28 h de vol avec les Boeing 314 Clipper, symboles de luxe.

Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale interrompant le trafic aérien civil, les installations de Marignane occupées par la Luftwaffe, les bombardements alliés de mars 1944 suivis par les destructions des troupes nazies battant en retraite anéantirent l’aérodrome, hormis la digue de protection sur l’étang de Vaïne qui échappa aux minages. A partir de 1945, dans l’urgence de la reconstruction, une tour de contrôle en échafaudage tubulaire, une aérogare de briques et de bois, une piste prolongée à 2 000 m, ainsi que des hangars métalliques Fourès et deux hangars en béton Boussiron furent édifiés. Le provisoire allait perdurer, tandis que l’hydraviation laissait peu à peu la place à une aviation essentiellement « terrestre ».

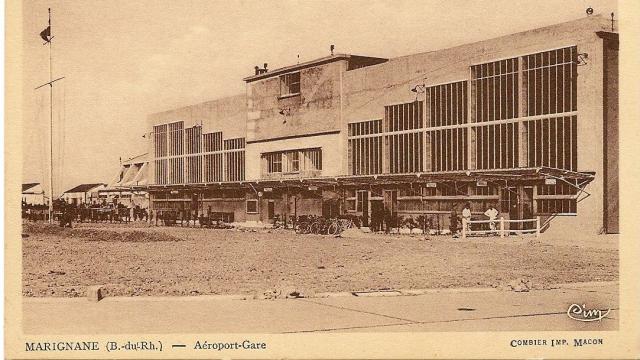

1937 Aéro Gare Avant Guerre, Bombardée En 1944

1937 Aéro Gare Avant Guerre, Bombardée En 1944